Onde Gravitazionali: la scoperta del secolo, dopo un secolo

Siamo nel 1916. Albert Einstein formula la sua teoria più rinomata: la Relatività Generale. Tra le altre cose, che hanno rivoluzionato la fisica e la nostra visione dello spazio e del tempo, la teoria prevede l’esistenza di onde gravitazionali. Ad un secolo di distanza l’esperimento LIGO rileva una di queste onde, confermando ulteriormente la teoria di Einstein e spalancando le porte a nuove modalità di osservare il cosmo.

Ma procediamo con calma.

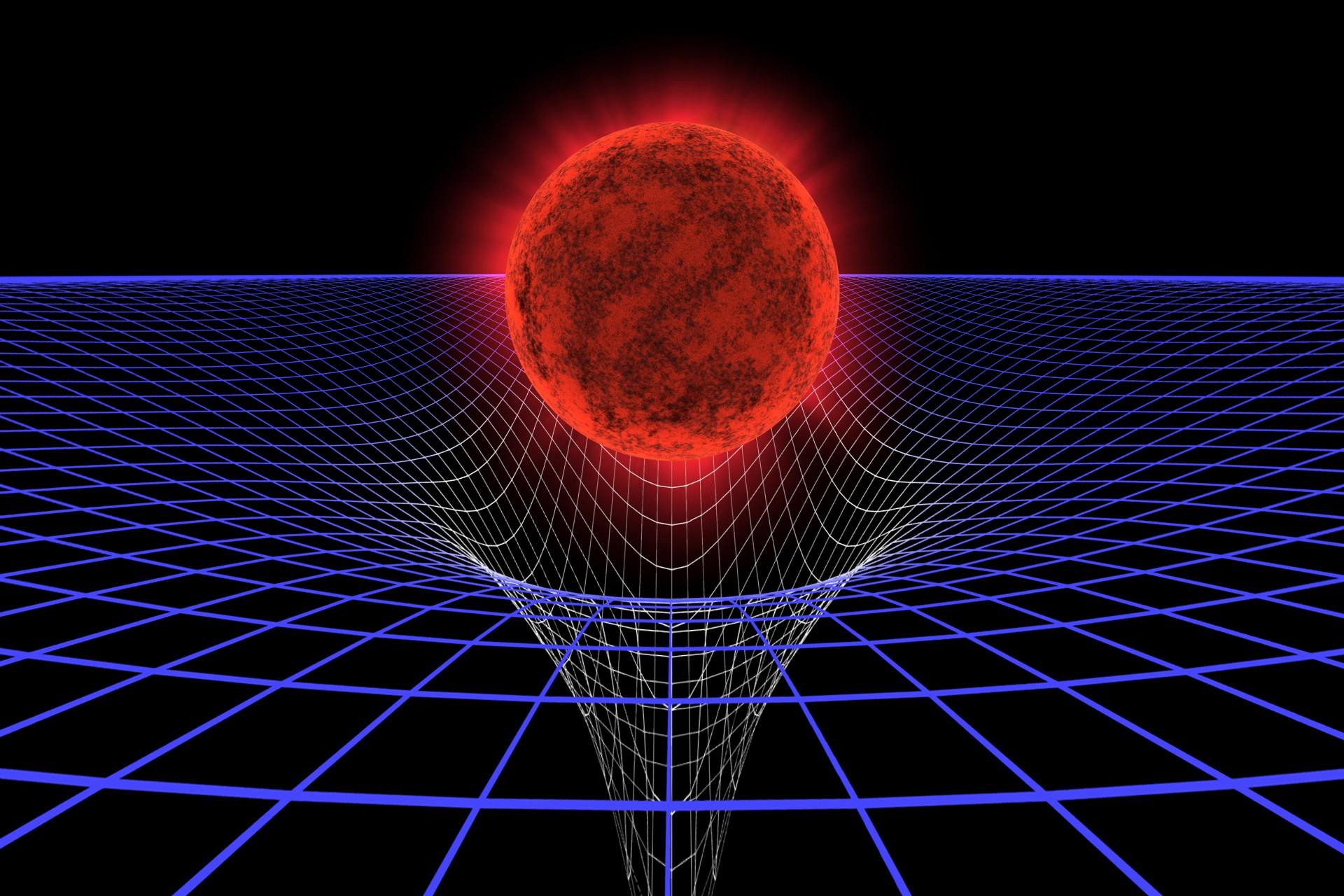

La Relatività Generale. Immaginiamo lo spazio, o meglio lo spazio-tempo, perché il tempo in questa teoria è una dimensione esattamente come le tre spaziali, come un tessuto; inserendo una massa su questo tessuto, questo si deforma, facendo convergere la sua trama verso la massa. Questa deformazione è quella che permette, tra le altre cose, ad un pianeta di orbitare attorno alla propria stella, seguendo nel suo moto la curvatura del tessuto.

Questo esempio classico, come la seguente figura è utile per capire intuitivamente la questione, anche se ne dà una rappresentazione solo bidimensionale.

Immaginiamo ora di mettere, su questo tessuto, una massa pesantissima. Che succede? La deformazione è talmente profonda, che neanche la luce riesce più a sfuggire da essa: si ha un buco nero.

Veniamo alle onde gravitazionali. Muovendo una mano sul pelo dell’acqua si formano delle onde, allo stesso modo accelerando una massa e perturbando quindi la deformazione che essa genera, nel tessuto spazio-temporale si originano delle increspature, che prendono il nome di onde gravitazionali. Quando queste onde si propagano nello spazio, lo deformano, facendolo allungare e contrarre ritmicamente. Siccome la luce impiegherà più tempo ad attraversare uno spazio allungato e meno tempo ad attraversarne uno crontratto, misurando il tempo che impiega ad attraversare due condotti tra loro perpendicolari, possiamo vedere se uno di questi è contratto rispetto all’altro. L’effetto di contrazione e allungamento è inversamente proporzionale alla distanza: anche per oggetti molto massicci accelerati, l’onda ha un’intensità piccolissima, a causa della lontananza delle sorgenti. Questo è stato il fondamentale problema nella rilevazione di queste onde: una minuscola vibrazione terrestre anche a migliaia di chilometri dal laboratorio risulta comunque più intensa dell’onda gravitazionale. Gli strumenti utilizzati da LIGO[1] sono tutti tesi a ridurre al minimo il rumore dovuto a queste vibrazioni, per cercare di isolare le piccole vibrazioni gravitazionali [2].

E così è avvenuta la scoperta. Il 15 Settembre 2015, i due strumenti LIGO negli Stati Uniti (uno a Hanford, Washington, e uno a Livingston, Louisiana) hanno rilevato per la prima volta, e con estrema precisione, un’onda gravitazionale. La sorgente è stata in questo caso la collisione di due buchi neri. Essendo oggetti molto pesanti, che come abbiamo detto deformano molto lo spazio-tempo, emetteranno anche molte onde gravitazionali accelerando. E durante la collisione, con conseguente fusione, accelerano moltissimo. In questo video potete vedere la simulazione creata da LIGO di questa fusione.

Si potrebbero essere sbagliati? Si, come sempre nella scienza. Ma le probabilità sono basse, bassissime, tanto da poterne escludere la possibilità. Che due strumenti piuttosto lontani misurino la stessa onda, che oltretutto ha anche una forma prevista dalla Relatività, con una grande precisione, è piuttosto improbabile.

E quindi? Adesso che ne abbiamo rilevata una con grande precisione, possiamo rilevarne altre con meno precisione. Mi spiego. Siccome non era mai stata rilevata nessuna onda gravitazionale, era necessario avere una precisione molto più alta del consueto, ed essere molto cauti nel presentare i risultati; ma siccome adesso abbiamo la prova sperimentale dell’esistenza di queste onde, possiamo permetterci di essere un po’ meno cauti nell’affermare che un determinato segnale sia una di queste onde. Adesso che possiamo accumulare dati sperimentali sulle onde gravitazionali, sarà possibile mappare l’universo con un occhio diverso, esattamente come si sono ricavate informazioni diverse dall’analisi all’infrarosso, all’ultravioletto o ai raggi X.

Siamo solo all’inizio di una lunga serie di scoperte sull’universo che ci circonda; chi può dire cosa ci riserva il futuro?

Ti piace quello che scriviamo? Scopri qui come puoi sostenerci!

[1] MEDIA INAF, Come funziona LIGO

[2] Un videoapprofondimento: Gravitational Waves Explained

Pingback: BOINC, il proprio pc al servizio della ricerca | Cronache dal Silenzio

Pingback: Se il vicino è un enorme buco nero | Cronache dal Silenzio

Pingback: Se i buchi neri rendessero meno oscura la materia | Cronache dal Silenzio

Pingback: Se i buchi neri rendessero meno oscura la materia – Scienza @ Magia